自有人类以来,其居住的场所和形式一直都在变化着,并逐步演变为一种文化,即建筑文化。房屋作为人们生存的最基本条件之一,经历了漫长的发展与变迁,从原始居民的洞穴、巢居至当今的高楼、大厦,无不是对自然环境的一种适应和选择。为进一步找起源、探文化、知民俗,曲阜师范大学“一颗印”团队于8月6日至12日赴云南昆明对“一颗印”式居民建筑进行了详细调查,是一次以访村史、家史,查资料,考察和对比昆明周边古建筑等为主要方式的调研活动。

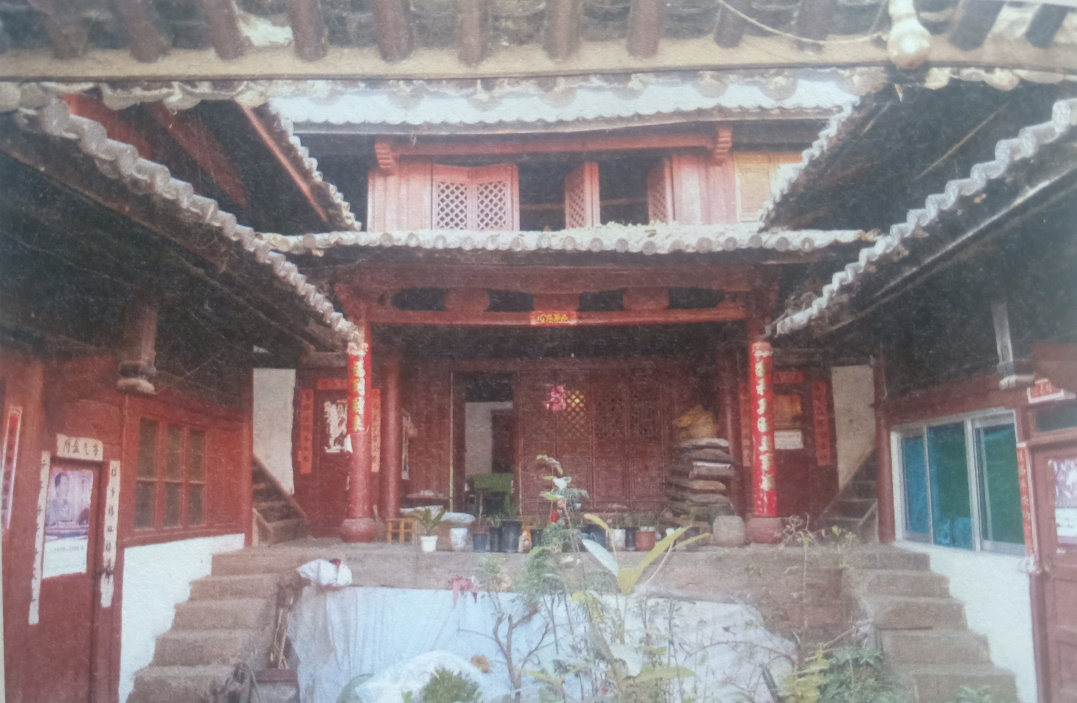

“昆明‘一颗印’式居民现在大多分布于白族聚居的坝区较大的自然村落,山区苗族聚居的村落则很少发现。”当地的一位居民对前去调查的团队成员这么说道。为进一步探索,“一颗印”调研队走入昆明近郊的一些农村,展开详细考察。

在与当地居民的交谈和相关资料的查阅后,队员们从中找出了“一颗印”式居民建筑的共性,也发现了大量居民建筑中的个性。在调研分析中,成员发现共性形成了建筑的基本形制、格局;个性形成了建筑的多元、特殊。并且,“一颗印”建筑风与当地的传统文化、生活习惯和村落经济等也有着不可分割的联系。

据成员对近70栋“一颗印”式古居民建筑进行了详细勘察后,发现其平面布局近方形的仅占五分之一,而长方形的占到五分之四。通过分析我们得出,这是因为正房的进深加厢房的面阔和倒座进深大于正房的总面阔。这种建筑布局更加合理与科学,方便生活使用,也更加实用。

“可能再过20年,想要找典型的昆明‘一颗印’式建筑,就只能通过图片、博物馆展览来一睹其真实面貌了。”这是实践成员深入调研古建筑后的第一感受。目前我们发现的“一颗印”式居民建筑多是清代遗留下来的,少说也有百年历史,但新中国成立后就基本不按此建房了,因此“一颗印”传统建筑的后续发展问题迫在眉睫。

在遍访昆明“一颗印”古建筑中,也有许多场景另队员难以忘怀。性情直率的少数民族居民非常热情地接待了前去采访的成员,并向成员详细介绍了所居住房屋的样貌和特点。他们不仅带领我们参观了村中的“一颗印”古建筑,还带着我们跳起了篝火舞,让我们更加近距离感受到了当地的民风、民俗。“这些房屋都是我们祖祖辈辈居住许多年的,有些都有上百年历史了,这边的人都说,看一个房子的年代久不久就是看檐头有没有长草。我们都住惯了,你们年轻人还能注重这个,真好!”离别之际,村中老人依依不舍地对成员说道。

为更好调动当地居民对“一颗印”古建筑的重视,团队成员将调研目的反馈给了村大队。在与村大队的交谈中,成员了解到现在对古建筑的保护已经成为一大不容忽视的问题,应当立即重视起来。

8月12日,为期六天的调研活动正式结束。在走访调研的过程中,成员意识到长期以来对昆明地区“一颗印”建筑的认识,大多局限于“平面近方形,就如中国传统之印章,所以称之为一颗印”中。这种局限性,或深或浅地制约了我们对古居民建筑的重视和保护。作为当代大学生,应当秉承着“不忘初心、牢记使命”的话语,用高昂的热情和斗志投身到传统建筑保护的社会实践活动中去,为祖国基层奉献属于青年人的力量。