俗话说:“炕上没有席,脸上没有皮。”为深入了解红席的发展现状,品悟传承红席的工匠精神,曲阜师范大学管理学院遗风余“席”实践队于2022年1月15日到达张家村开展本次社会实践活动,一同学习红席的有关文化,一同品悟编席人精益求精的工匠精神。

岁月不居,时节如流。短暂而又充实的实践活动转瞬即逝,昨日学习实践的画面仿佛还在眼前,每一个材料的精挑细选,每一个步骤的细致入微,每一处细节的思虑周到,都让我对本次实践活动产生了深刻的感悟。

在实践中感悟工匠精神

千里之行,始于足下。在物质生活日新月异,精神文明急剧变化的今天,精益求精的工匠精神对于我们大多数人来说已经成为一种奢望,互联网的广泛普及在让我们看见更大的世界的同时,也让我们的内心世界变得浮躁、空虚,使得我们对待事物、人类乃至整个世界都少了一些耐心。由此观之,此次社会实践的意义便不言而喻。在实践过程中,我们不仅亲自拜访了红席传承人,而且还亲自参与了编制红席的整个流程。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。倘若只是听老人讲解编制方法,那是远远不够的,只有自己亲手实践,才能明白那些细节所在,才能更好的沉淀心性,洗涤心灵。红席的编制方法虽然不太复杂,然其重复多次,考验的便是人们的耐心。一个人若想完成一张红席的编制,大约需要十天的时间。整个流程中,工匠们还要经过反反复复的精雕细琢,工匠精神在他们身上是耐心、是细心、是用心。 身为新时代的青年,我们应该把这样的工匠精神融入到生活上、学习上、工作中,把精益求精的工匠精神当作自己的座右铭,在奋斗拼搏中推进祖国的事业不断发展。

在协作中感悟团队合作

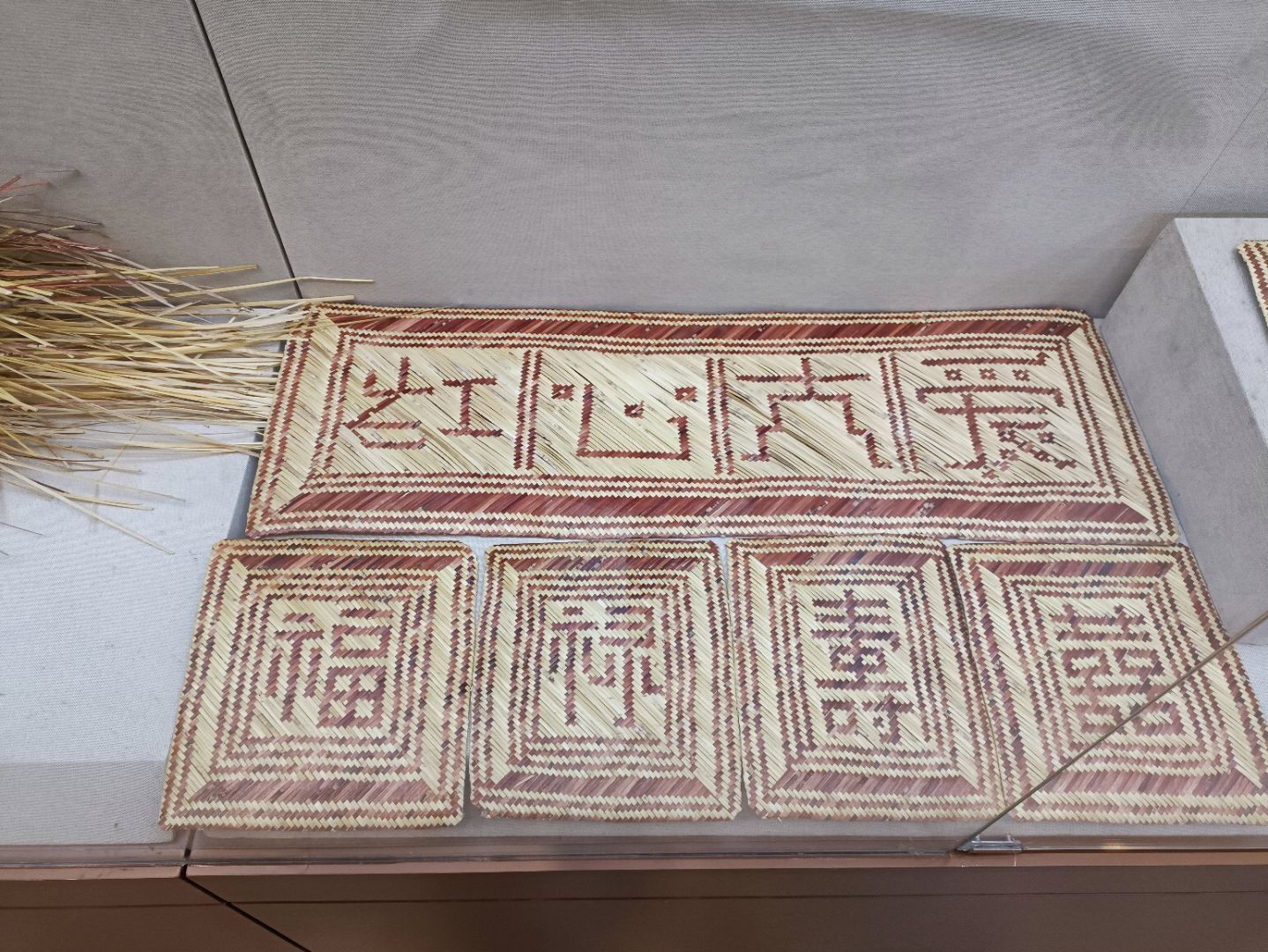

人们常说:“天时不如地利,地利不如人和。”本次实践活动中,我们团队既注重团结协作,又不忘独立行动的价值所在,最终圆满地完成了这次实践活动。我们的队员在队长的有序组织下有条不紊的开展各自的工作,确定主题、走访调查、攥写报告、总结交流,在实践中,我们体会到了协作分工的魅力。而这也正是和红席的编制不谋而合,刮去瓤的高粱篾子,红白相间编成各种花纹,红色和白色的高粱篾子既相互独立,又相互依存,最终才会编成一面精巧绝伦的红席。

在创新中传承红席文化

最后,我们还不禁发出这样的疑问,面对科技的发展进步,作为省级非物质文化遗产的泊里红席,她的未来该何去何从,对此我们展开了激烈的讨论,泊里红席作为中华民族优秀的传统文化,我们不应该让她失传,尤其是在网络高速发展的今天,我们应该借助科技手段宣扬红席文化,比如可以采用直播带货的方式让红席“走出去”,让更多的人了解红席文化,传承红席文化。正如习近平总书记所言,“青年是祖国的未来,民族的希望”,“未来属于青年,希望寄予青年”。传承传统文化,青年一代无疑是中坚力量,因此吾辈青年须正确认识传统文化的现实意义,取其精华,去其糟粕,在继承中创新,在创新中发展。此外,通过这次实践活动,我们还深刻体会了精益求精的工匠精神,在快速发展的今天,我们也应该学会放慢节奏,心怀工匠精神,铸就不朽篇章。

来源:管理学院

审核:徐哲

编辑:崔钰婕