“泊里红席”,拥有悠久的历史,凝聚无数匠人的心血,传承不灭的中国精神。为深入了解红席的文化传承及发展前景,2022年1月14日,曲阜师范大学管理学院遗风“余”席——实践队前往山东省青岛市西海岸新区的泊里镇就此开展了为期两天的社会实践活动。在这两天的实地调研的过程中,队员们的收获颇多,不仅接触到了红席的编制过程,更在实践过程中切实体会到的红席的文化的丰富内涵以及文化传承的艰辛与不易。

“泊里红席”——蕴含着深厚匠心之道

相传“泊里红席”始于春秋战国时期的孙膑,后经代代相传,这一编席技术在泊里地区流传下来,成为当地的一种传统手工工艺,距今已有2000余年的历史。1月14日上午,我们便来到了红席发源地——山东省青岛市西海岸新区的泊里镇,由于当地温度适宜,土壤通透性好,高粱也长得好,得天独厚的自然环境条件也为红席的制作提供了优势。在这里,我们拜访了红席工艺传承人肖长全爷爷,肖爷爷自打六岁开始学习编织红席,如今七十多岁的他已坚持编席六十余年。在此期间,肖爷爷向我们详细介绍并演示了红席的编织过程,队员们也亲自体验了一把编织红席的过程。红席的编织过程十分复杂,耗时也较长,肖爷爷向我们透露,编织者往往需要经过多年的学习与研究,才能深入理解这其中的奥秘和技巧。参观学习编席的过程中也引发了队员思考,这不单单是需要制作过程中的认真和努力,更需要花费大量的时间不断地练习才能熟能生巧,这其中需要的是手艺人拥有足够的耐心。只有真正历经时间的沉淀后,才能领会到这看似简单的红席中蕴含着精巧的技艺,而这也正是匠心之道的象征。

“泊里红席”——拥有着美好发展前景

“炕上没有席,脸上没有皮”这一俗语反映了红席在当地居民心中不凡的地位。2011年,“泊里红席”被列为山东省非物质文化遗产保护项目。2013年,为了对“泊里红席”进行保护和进一步传承,“泊里红席”商标被国家工商局注册为国家地理商标,进一步引起了人们对“泊里红席”的关注。镇上还为此专门成立了“泊里红席协会”和“青岛泊里红席生产专业合作社”,带动了当地百姓的劳动收益,使“泊里红席”这一省级非物质文化遗产重获新生,也为红席的传承起到了良好作用。

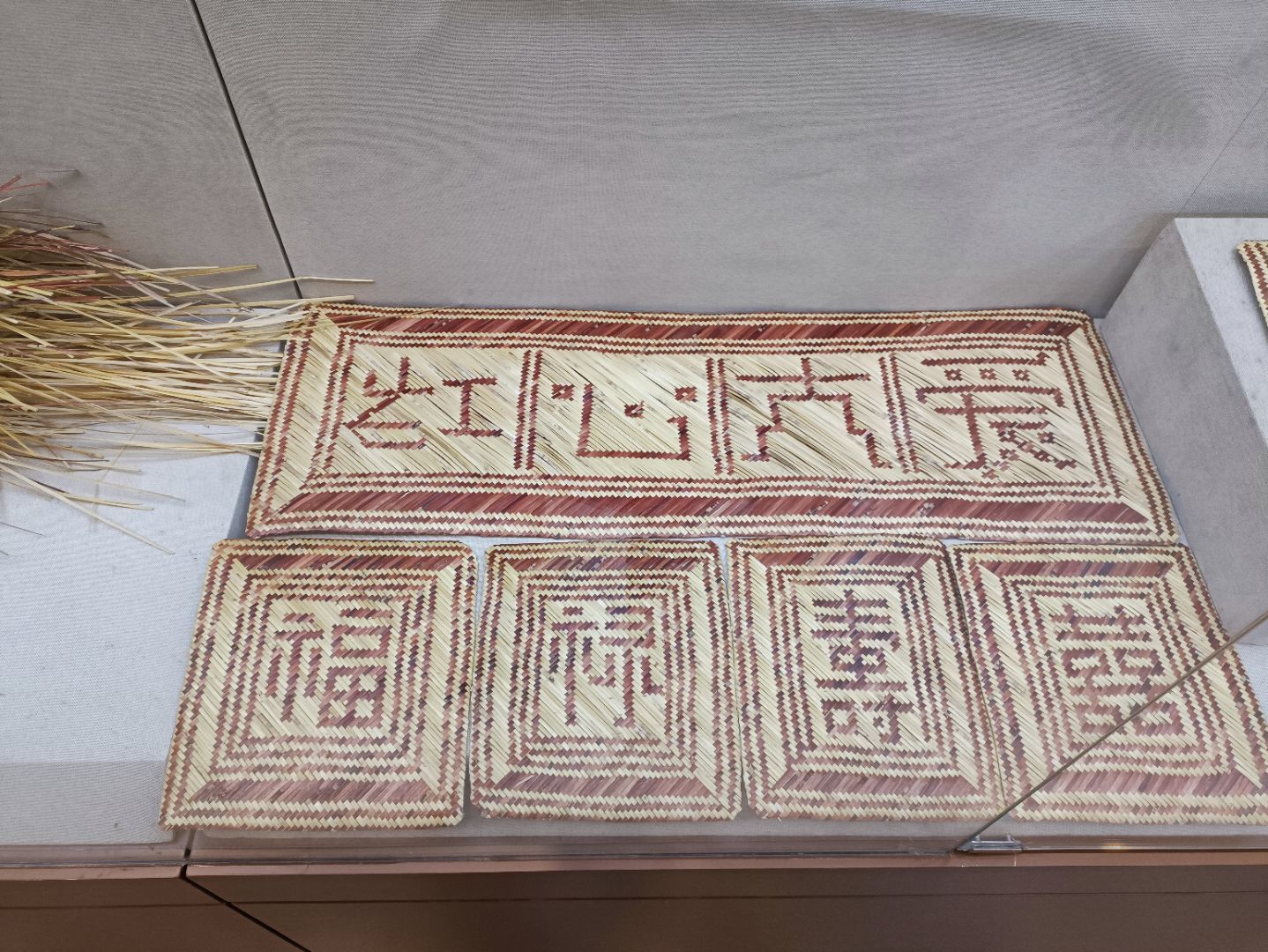

1月15日,我们来到了青岛西海岸新区,参观“泊里红席”展览馆和“泊里红席”专业合作社。在这里,我们了解到为了满足人们日益增长的生活需要,“泊里红席”如今也进行了创新转型,从原来单一的用来作为铺在炕上的席,到如今将红席做成各种文艺装饰品,“泊里红席”的生产利用价值显著提高,当地百姓们对此自然也喜闻乐见。在“泊里红席”展览馆里,相关人员带领我们参观并介绍了各种各样精美的红席工艺制品,使得我在参观过程中不断暗自感叹这些匠人的心灵手巧。此次实践活动我们还整合了队员们的意见和思考,制定了有关红席的传承情况的调查问卷,向当地村民进行采访并发放问卷,在和村民的交流对话中,我们也深刻体会到“泊里红席”文化对于当地的经济文化发展的重要意义。

这次社会实践活动让我们每个队员都乐在其中,虽然过程中任务繁忙时间紧迫,但我们也收获颇多。不仅了解了红席的相关知识,提高自身学习能力的同时还培养了团队合作能力,更认识到“红席文化”精神及其传承的不易。当代青年在学习各种先进科学技术的同时,也应回首留意那些遗留下来的优秀传统技艺和文化,发扬宣传中国传统文化,只有真正提高国家文化软实力,才能打造社会主义现代化强国。相信红席将会有更广阔的前景,红席代表的精神也将亘古长存、熠熠生辉。

来源:管理学院

审核:徐哲

编辑:李泽钰