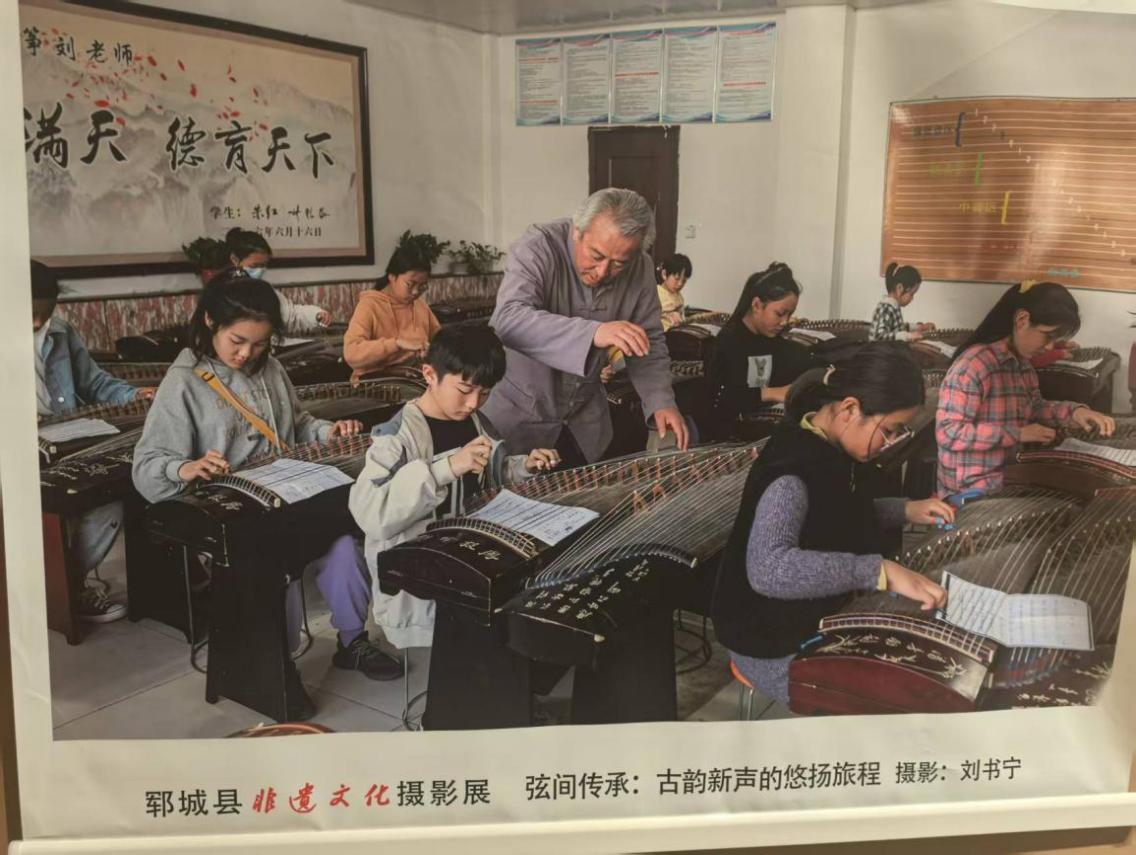

文化馆里的深度对话:非遗保护的现实图景

暑假期间,曲阜师范大学传媒学院“弦上曲师”实践队抵达山东菏泽郓城县文化馆,围绕国家非物质文化遗产山东琴书的传承现状,与从事非遗保护工作三十余年的商馆长展开深入交流。

谈及保护举措,商馆长表示,近年来县里持续发力,每年安排专项资金用于传承人补贴,文化馆定期组织“非遗进校园”活动,还在乡镇文化站设立了琴书传习点。“但保护不是喊口号。”他话锋一转,举例说明,“比如进校园,学生们觉得新鲜,但要让他们坐下来听完整段《梁祝下山》,很难。传统艺术的节奏,得慢慢跟年轻人‘对频’。”

一位队员调试着镜头焦距,镜头里,各类历史物件整齐排列,这些物件串起来,就是琴书的生命轨迹。

两代传承人:坚守中的现实困境与探索

在郓城的山东琴书传承版图中,仝秀芬与刘学诗是两位具有代表性的传承人,他们的经历折射出这项传统艺术在当代传承中的困境与探索。

58岁的仝秀芬在自家小院里开展教学,一架电子琴与传统扬琴并排摆放,墙上贴满学生的演出照片。她自费购置钢琴、音响,把自家客厅改成教室,寒暑假免费授课,学生年龄涵盖十几岁到五十岁。

为拓宽传播渠道,仝秀芬还尝试涉足新媒体。两年前,在女儿的帮助下,她开通了抖音、快手账号。起初只有几十点赞,现在每条视频平均能有上千播放。

刘学诗的传习点在镇上的老茶馆,墙上挂着“琴书世家”的牌匾,是他父亲传下来的。

传承之路并非一帆风顺。上世纪九十年代,受时代变迁影响,“年轻人都出去打工,听琴书的越来越少”。为供孩子上学,刘学诗去砖窑厂拉过砖,在集市上卖过菜,琴板被压在箱底,一搁就是八年。“有天夜里翻箱子,摸着琴板掉眼泪,觉得对不起我爹。”妻子看不下去,劝他:“捡起来吧,哪怕唱给墙听。”

“说到底,得让学琴书有奔头。”刘学诗敲着琴板,“要是能给传承人发工资,能在剧队设个琴书岗位,年轻人能靠这个吃饭,还用愁没人学?”

博物馆里的文物叙事:琴书的历史脉络

实践队在郓城县文化馆内的曲艺博物馆,通过拍摄相关文物,直观感受了山东琴书的历史脉络。

角落里的展柜摆着演出道具:一件藏青色马褂,盘扣磨得发白,是1953年郓城琴书队的演出服;一副牛角琴板,边缘被摩挲得圆润,是艺人张桂银用了四十年的“老伙计”;还有个铁皮盒子,里面装着上世纪七十年代的琴弦、松香,标签上的字迹模糊难辨。“这些不是物件,是活的历史。”讲解员拿起琴板,“你看这凹槽,是常年握琴的指痕,比任何文字都有说服力。”

传承破局:来自实践队的观察与展望

通过十余天的访谈与实地调研,实践队对山东琴书的传承现状有了全面了解,也观察到这项传统艺术在当代寻求破局的种种努力。

从两位传承人的讲述中,队员们梳理出最迫切的诉求:资金支持是基础——买乐器、租场地、印教材,都需要钱;人才培养是关键——既缺学手艺的年轻人,也缺懂创作、会传播的专业人才;政策落地是保障——不能只停留在“扶持”的口号上,得有具体岗位、明确补贴。

离开郓城那天,实践队的车路过仝秀芬的小院,听见里面传来孩子们的合唱:“郓城琴书唱起来,非遗传承有后代……”车窗外,刘学诗正坐在老茶馆前,给几个年轻人演示琴板的打法。这项走过百年的艺术,正带着坚守的温度与创新的勇气,在鲁西南的土地上,等待着下一个春天。